세종문화회관(사장 안호상)은 오는 12월 28일까지 세종문화회관 대극장 계단과 로비, 예술의 정원, 노들섬 서울시발레단 연습실 로비에서 2025 세종문화회관 공간 큐레이팅 전시 <공연장으로 간 미술>을 개최한다. 이번 전시는 미술관, 공연장이라는 전형적인 공간을 넘어, 관객이 우연히 예술을 마주치는 찰나의 순간을 통해 일상이 예술로 전환되는 경험을 전하고자 기획되었다. 이는 세종문화회관이 추구하는 ‘일상과 어우러진 문화예술의 감동’이라는 가치 아래, 미술관의 물리적 경계를 확장하는 새로운 시도다.

세종문화회관은 이번 전시를 통해 공연을 기다리는 시간, 무대를 오가는 통로, 연습실로 향하는 길목, 잠시 쉬어가는 로비까지, 그동안 주목받지 않았던 유휴공간을 예술 플랫폼으로 재해석하였다. ‘미술관은 하얀 벽 안에만 있는 것이 아니다’라는 발상 아래, 공간의 기능을 넘어 예술적 감성과 의미가 발생하는 장면의 전환을 제안한다. 관객은 공연을 기다리며 미술을 마주하고, 공연의 여운 속에서 다시 작품과 조우하며, 예술과 또 다른 대화를 시작하게 된다.

<공연장으로 간 미술>이라는 전시 제목 그대로, 이번 프로젝트는 작품을 물리적으로 단순히 옮겨 놓는 데 그치지 않고, 관객이 이동하고 머무는 공연장 속 시간과 동선의 흐름에 자연스럽게 미술이 녹아들도록 구성되었다. 작품들은 정형화된 미술관 공간을 벗어나, 계단과 로비 등 관객의 동선 위에 자연스럽게 배치되어 예상치 못한 예술과의 만남을 만들어낸다.

이번 전시에는 이세현, 이동기, 변경수, 정다운 등 네 명의 작가가 참여하였다. 각기 다른 매체와 감각을 지닌 이들은 현대의 감정, 구조, 상실, 환상 등을 주제로 작업해 왔으며, 각자의 예술 언어를 통해 공연장이라는 물리적 공간을 감정과 사유가 머무는 장소로 변환시킨다.

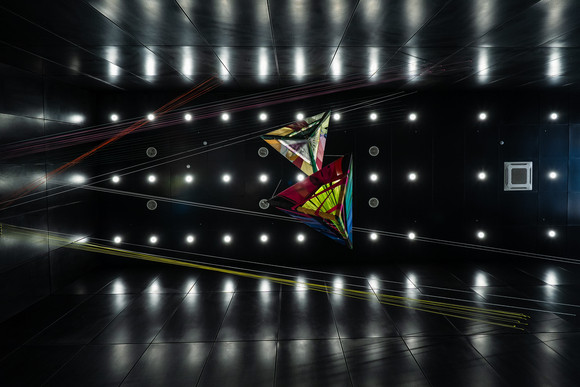

세종문화회관 대극장 남측과 북측 계단에 이세현 작가의 회화 작품 8점, 이동기 작가의 회화 작품 5점이 전시된다. 대극장 로비의 유휴공간과 예술의 정원 S씨어터 상부에는 변경수 작가의 설치 작품 3점이, 노들섬 서울시발레단 연습실 로비에는 정다운 작가의 설치 작품이 관람객을 맞이한다.

이세현 작가는 ‘붉은 산수’ 시리즈로 잘 알려져 있다. 그는 한국전쟁과 고향 상실, 어머니의 죽음을 지나온 기억의 상처를 우주의 시선으로 환원시키며, 계단이라는 구조 속에 존재의 상승과 회귀의 철학을 겹쳐낸다.

이동기 작가는 한국 팝아트의 선구자로, 만화와 TV 등 대중매체의 기호와 팝아트 언어를 차용하여, 하이아트와 로우아트, 현실과 허구의 경계를 유쾌하게 넘나든다. 계단 공간은 그의 손을 거쳐 감각의 충돌이 일어나는 무대로 다시 태어난다.

변경수 작가는 귀엽고 둥근 형태의 조형물 속에 정보 과잉과 감정 무력에 빠진 현대인의 초상을 담아낸다. 대표작 ‘달콤한 뚱땡이’는 폭력적인 채도의 색감과 비대한 형상을 통해 수동적 자아를 풍자하며, 대극장 로비와 예술의 정원 S씨어터 공간에 스며들 듯 설치되어 관객과의 우연한 만남을 유도한다.

정다운 작가는 천과 빛, 구조체를 활용한 섬세한 ‘패브릭 드로잉’ 기법으로 노들섬 서울시발레단 연습실 로비에 설치 작업을 펼친다. 작가의 작업은 하루에도 수차례 변하는 자연광과 감정의 흐름을 시각화하며, 공연을 준비하는 발레 단원들의 리듬을 조용히 감싸안는다. 이 공간을 지나치는 시민들 역시, 우연히 마주친 ‘빛의 무대’에서 잠시 마음을 내려놓을 수 있는 여유를 느낄 수 있을 것이다.

세종문화회관 안호상 사장은 “이번 전시는 세종문화회관이 가진 공간의 또 다른 가능성을 열어보는 의미 있는 실험”이라며, “관객이 무심코 지나치던 곳에서 예술과 마주하고, 그 만남 자체가 하나의 ‘무대’가 되길 바란다”라고 밝혔다. “앞으로도 세종문화회관은 다양한 장르의 예술이 일상과 자연스럽게 어우러지는 열린 공간으로서 시민들과 소통해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

전시는 12월 28일까지 세종문화회관 대극장, 예술의 정원, 노들섬(서울시발레단 로비)에서 진행되며, 관람은 무료다. 대극장은 공연 시작 2시간 전부터 종료 1시간 후까지, 노들섬 서울시발레단 연습실 로비는 평일 오전 9시부터 오후 6시까지 운영된다. 관람을 원하는 시민은 공연 예매 없이 자유롭게 작품을 감상할 수 있다.

<문화경제 안용호 기자>