구한말의 명가로써 국망의 식민시대 은일지사들과 교유하였던 명문세가인 김종영 가문의 면모를 여실히 보여주는 이색 전시인 윤용구 회화전이 3월 18일까지 평창동 김종영미술관 신관 사미루에서 열리고 있다. '석촌 윤용구' 특별전은 증조부가 교유했던 당대 제일의 명필 윤용구 선생이 별채 사미루 현판 글씨를, 또 여러 선비들을 초청해 원운(原韻)과 차운(次韻)으로 수창(酬唱)한 시(詩)를 현판에 새긴 인연을 기념하여 개최하는 의미 있는 자리이다. 윤용구는 고종황제의 신하이자, 식민지시대 은일지사로 국망의 시절, 가장 존경받던 인물이었다. 그는 망명지사 이회영, 민영익, 순국지사 민영환과 더불어 제국사가(帝國四家)의 한 명이다. 이번전시에는 석촌 양식으로 불릴 만큼 가장 독보적이며 개성적인 필치와 구도를 갖추어 식민지시대 회화사에 한 획을 그은 그의 회화 작품이 함께 하고 있다. '완민으로 불사이군이라'(어찌 또 다른 주군을 모실 수 있겠는가) 석촌 윤용구(尹用求, 1853-1939)선생이 말씀하신 것으로 전해지는 말이다. 1910년 10월 14일자에 선생이 '작위를 사양하고 반납하였다'고 순종실록에 기록하였다. 이는 7일 전인 10월 7일 일본왕이 조선귀족 명단을 발표하고 그 조선인 76명 가운데 윤용구를 '남작'에 봉하고 사신이 와서 전달함에 선생이 이를 단호히 거절한 사실을 기록한 내용이다. 100년이 지난 지금까지 유독 서화 분야에서 그에 대한 평가는 외면에 가까우리만큼 배척당하고 있으며 특히 서예 분야에서는 '격'이 높지 못하다거나 근대서예 문화에 '공헌한바가 없다'는 폄훼를 당하고 있는 중이며 회화 분야에서는 '문인의 풍미가 흐를 뿐'이라는 정도 외에 긍정이건 부정이건 논의조차 이뤄지지 않고 있다.

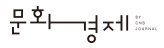

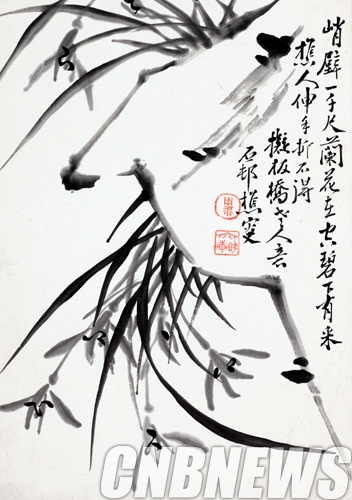

다만 1996년 최열 선생이 쓴 '근대 수묵채색화 감상법'에서 '한을 품은 지사의 기개' 및 '민족 자주화의 꿈을 상징화한 것'으로 평가했고, 2007년에는 '시대정신을 발휘'한 화가로서 '위정척사 사상에 기반 한 미학'을 지닌 '세기말 고전형식파 경향의 주류'라고 미술사적 위치를 논했다. 이후 2010년에는 시대양식으로서 석촌양식을 이룩한 작가라는 영예를 부여했다. 윤용구 회화의 특징은 빠르고 간략하며 가벼운 붓놀림의 선묘에 싱겁고 꾸밈없이 담박, 평이한 묵법에 장처가 있는데 길이가 짧은 선과 묽은 선염을 다양하게 구사하여 변화를 구하는 특징이 있다. 여기에 하나의 사물을 화면 전체로 확장시켜 되풀이 해 배치하는 반복법을 사용하여 구도의 평면효과를 얻고 있다. 또한 변화와 반복 그리고 평면성에 의해 가볍고 시원한 경쾌성과 여유미를 획득하며, 농묵과 담묵을 빠른 필선으로 운용하여 어떤 기운이 모이거나 흐트러지는 변화를 드러낸다. 산수에서 유난스런 특징으로 수월한 필력에 숨어 있는 간솔한 아취를 드러내며 난죽에서 도수죽을 변형시킨 포물선 구도의 활용으로 물구나무 선 세상을 풍자하면서 변화 많은 감흥을 불러내고 괴석에서 두드러지는 특징으로 가벼운 몸체에 구멍을 뚫어 미묘한 표정을 연출한다. 이를 통해 그의 중후미나 장엄성을 구하기보다는 긴장을 풀어버리는 질박함과 간원함을 구하고 때로는 해학미나 골계미마저 느끼게 해준다.